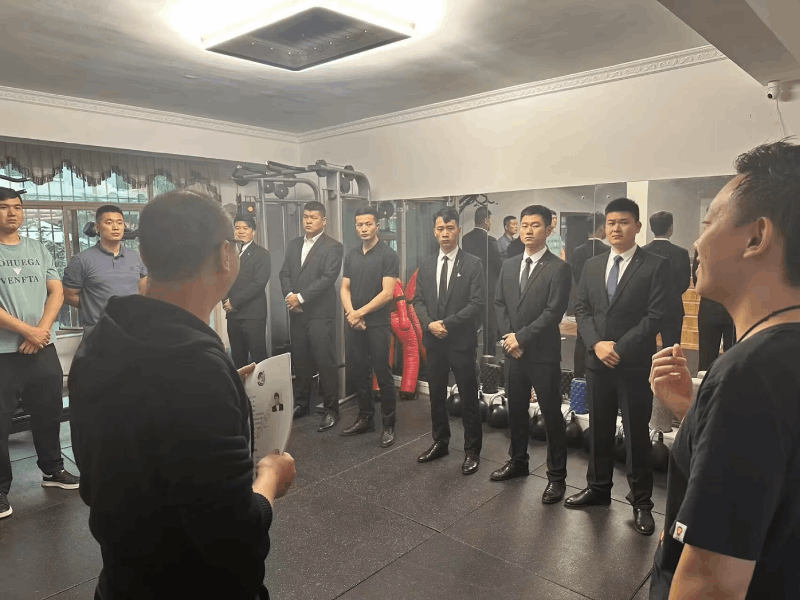

珠江新城的玻璃幕墙反射着刺目阳光,某栋写字楼地下三层的训练场内,二十余名学员正进行抗干扰训练。广州国际保镖培训公司的特聘教官手持高分贝警报器,在模拟人群推搡中测试学员的专注力。这类场景化教学已成为本地高端安保人才培养的常态,特别是随着大湾区涉外企业数量五年内增长67%后,具备国际服务资质的专业保镖出现持续性缺口。

当前主流课程包含三个进阶模块:基础阶段240课时的格斗对抗中,泰式肘击与以色列马伽术占实操课时的60%。某期学员李明在结业评估时展示的防卫记录显示,其成功拦截模拟攻击的成功率从初训时的38%提升至89%。第二阶段的风险管控课程尤其注重数据化分析,教官会使用真实商业纠纷案例让学员绘制安全漏洞图谱。

跨文化沟通训练往往最让人头疼,特别是中东地区的礼仪规范模块。记得上个月有位学员因误用左手递接物品被扣分,这种细节在实际护卫场景中可能引发冲突。训练中心甚至搭建了不同国家的餐厅模拟场景,要求学员在法餐七道菜的侍餐过程中保持警戒站位。

设备投入确实下足本钱,番禺训练基地的移动射击场可模拟12种交通工具颠簸状态。有次参观时看到新安装的液压摇摆平台,据说能还原7级海况的船舶颠簸。学员们私下吐槽,在这个设备上完成拆装手枪训练简直像在跳街舞。

国际认证环节存在不小挑战,英国Close Protection认证的通过率常年维持在45%左右。去年有位女学员在最终考核时遇到突发状况:模拟护卫对象突然癫痫发作,她不仅完成警戒任务还实施了正确急救,这个应变案例后来被编入新教材。考核官当时竖着大拇指说这才是专业素养。

实际服务案例显示,受过系统训练的保镖在处置突发事件时效率提升显著。去年广交会期间某外企高管遭遇围堵,护卫小组用三人菱形站位7秒内完成突围,比常规处置快22秒。现场监控显示其中一名保镖始终用身体隔开人群与委托人,肘部防护垫都被扯裂了。

行业发展也面临现实制约,合格教官的培养周期长达五年以上。目前主力教官陈教官有海外安保公司八年服务经历,他带训时有个特点:永远穿着磨破的战术靴,说这是提醒学员真实环境不会给你新装备。这种言传身教比课本理论管用得多。

结业学员的黑色制服左胸绣着木棉花徽章,在机场贵宾通道格外醒目。有位中东客户曾特意询问这个标志含义,得知是广州象征后特意要求护卫小组增加这个标识。这种文化认同往往在关键时刻建立信任纽带,毕竟安保不仅是技术活更是人情艺术。